央廣網北京8月14日消息(記者周堯)據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道,中國汽車工業協會最近發布的有關全國7月份汽車銷量的數據顯示,7月份,全國汽車銷量186.4萬輛,同比下降11.9%;相對的,新能源汽車銷量27.1萬輛,同比增長164.4%。一升一降的數據對比,讓新能源汽車的未來,值得期待。

新能源汽車的熱銷,對各大城市的充電樁,尤其是直流充電樁的配置提出了更高的要求。近日,2021年度《中國主要城市充電基礎設施監測報告》(簡稱《報告》)向社會發布,《報告》由住建部城市交通基礎設施監測與治理實驗室、中國城市規劃設計研究院編制完成。

中國之聲專訪了中國城市規劃設計研究院城市交通研究分院充電基礎設施監測項目負責人冉江宇博士。目前我們所生活的城市中,充電樁配置情況究竟如何?使用效能怎么樣?能緩解新能源汽車的續航里程焦慮嗎?

《報告》基于北京、上海等4個直轄市,成都、杭州等16個省會城市和深圳、廈門等5個計劃單列市的基礎數據展開研究,主要面向25個城市中心城區內的公用充電樁的基本情況展開分析。同時,還提取上海市、蘇州市、無錫市、常州市境內的高速公路作為長三角區域的代表,提取廣州市、深圳市、東莞市境內的高速公路作為珠三角區域的代表,對比分析城際之間公用充電樁的基本情況。該項目負責人冉江宇解釋,針對這兩個范疇的數據,團隊制定了不同的指標進行分析。

冉江宇介紹:“中心城區里我們選擇了八項指標,主要是從規模、布局、結構和效能四個維度去提的。城際部分,我們當時只選擇了規模、布局、結構這三個維度,去考量城際出行的充電基礎設施的配置。”

冉江宇也補充說,城際間“結構”這項指標主要是考慮直流充電樁和交流充電樁的配比情況。這里面,直流充電樁可以理解為“快充”,在高速公路的服務區,基本上吃一頓飯的工夫就能給車充滿電,而交流充電樁則需要六到七個小時。

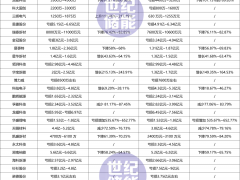

指標體系建立好了,在此基礎上,這25個城市的公用充電樁都呈現出哪些特征呢?冉江宇說:“第一個就是25個城市充電基礎設施的保有情況參差不齊,建成量很高的,比如深圳、上海,每平方公里的密度就非常高;也有一些城市建成公用樁密度特別低,比如濟南、大連這些城市都不到10臺/平方公里。第二個特征是我們發現南方城市整體公用樁的密度比北方城市高,大概是北方城市的兩倍。但是我們又對比了一下《中國新能源汽車大數據研究報告》,北方城市新能源汽車的增速是有加快的,對供應方配置的訴求有比較大的發展潛力。”

通過數據也可以看到,部分城市公共建筑類建筑的直流樁配比較低,覆蓋率還存在提升空間。25座城市中心城區的直流公用充電樁占比均值接近50%,15座城市的直流公用充電樁占比超過50%。其中,廈門中心城區直流公用樁規模是交流公用樁的5倍以上,位居所有城市之首。超大型城市中,上海市、深圳市的直流公用樁占比最低。

再來看城際之間,《報告》顯示,長三角滬蘇錫常區域高速公路沿線單位里程配置的公用樁數量達到0.13臺/平方米,是珠三角廣深莞區域的兩倍。

此外,針對此次《報告》發現的差距和特征,該項目團隊也為下一步城市公用充電樁的建設提出了一些可行性建議。冉江宇表示,城市建樁必須精準規劃,有序建設。他說:“第一,我們呼吁能夠更加重視城市充電基礎設施的規劃,能不能跟新能源汽車的發展趨勢相契合?選址布局能不能更加精準地覆蓋到一些還沒有覆蓋到的區域?這些都可以在充電基礎設施的規劃里面實現。”

專家還建議,對于一些公共類建筑,沒有必要一次性將充電樁安裝到位,可以在建設的時候預留相關的配置條件,日后確需配置了,再行建設,這樣可以避免資源浪費。

此外,充電樁使用矛盾比較突出的,還有一個區域就是老舊小區。《報告》也提出建議:共享合作,老舊更新,借力周邊錯峰資源,盤活存量供給潛能。

冉江宇說:“老舊小區的話,《報告》想呼吁這么一種觀點——在老舊小區里面不要采取‘隨車配樁’模式,而是向‘公用樁的統配’以及‘私樁共享’模式轉變。讓它們之間能夠共享閑置的私樁資源,通過這樣的模式,可能不需要建那么多樁,就可以滿足當下的充電訴求。”

新能源汽車的熱銷,對各大城市的充電樁,尤其是直流充電樁的配置提出了更高的要求。近日,2021年度《中國主要城市充電基礎設施監測報告》(簡稱《報告》)向社會發布,《報告》由住建部城市交通基礎設施監測與治理實驗室、中國城市規劃設計研究院編制完成。

中國之聲專訪了中國城市規劃設計研究院城市交通研究分院充電基礎設施監測項目負責人冉江宇博士。目前我們所生活的城市中,充電樁配置情況究竟如何?使用效能怎么樣?能緩解新能源汽車的續航里程焦慮嗎?

《報告》基于北京、上海等4個直轄市,成都、杭州等16個省會城市和深圳、廈門等5個計劃單列市的基礎數據展開研究,主要面向25個城市中心城區內的公用充電樁的基本情況展開分析。同時,還提取上海市、蘇州市、無錫市、常州市境內的高速公路作為長三角區域的代表,提取廣州市、深圳市、東莞市境內的高速公路作為珠三角區域的代表,對比分析城際之間公用充電樁的基本情況。該項目負責人冉江宇解釋,針對這兩個范疇的數據,團隊制定了不同的指標進行分析。

冉江宇介紹:“中心城區里我們選擇了八項指標,主要是從規模、布局、結構和效能四個維度去提的。城際部分,我們當時只選擇了規模、布局、結構這三個維度,去考量城際出行的充電基礎設施的配置。”

冉江宇也補充說,城際間“結構”這項指標主要是考慮直流充電樁和交流充電樁的配比情況。這里面,直流充電樁可以理解為“快充”,在高速公路的服務區,基本上吃一頓飯的工夫就能給車充滿電,而交流充電樁則需要六到七個小時。

指標體系建立好了,在此基礎上,這25個城市的公用充電樁都呈現出哪些特征呢?冉江宇說:“第一個就是25個城市充電基礎設施的保有情況參差不齊,建成量很高的,比如深圳、上海,每平方公里的密度就非常高;也有一些城市建成公用樁密度特別低,比如濟南、大連這些城市都不到10臺/平方公里。第二個特征是我們發現南方城市整體公用樁的密度比北方城市高,大概是北方城市的兩倍。但是我們又對比了一下《中國新能源汽車大數據研究報告》,北方城市新能源汽車的增速是有加快的,對供應方配置的訴求有比較大的發展潛力。”

通過數據也可以看到,部分城市公共建筑類建筑的直流樁配比較低,覆蓋率還存在提升空間。25座城市中心城區的直流公用充電樁占比均值接近50%,15座城市的直流公用充電樁占比超過50%。其中,廈門中心城區直流公用樁規模是交流公用樁的5倍以上,位居所有城市之首。超大型城市中,上海市、深圳市的直流公用樁占比最低。

再來看城際之間,《報告》顯示,長三角滬蘇錫常區域高速公路沿線單位里程配置的公用樁數量達到0.13臺/平方米,是珠三角廣深莞區域的兩倍。

此外,針對此次《報告》發現的差距和特征,該項目團隊也為下一步城市公用充電樁的建設提出了一些可行性建議。冉江宇表示,城市建樁必須精準規劃,有序建設。他說:“第一,我們呼吁能夠更加重視城市充電基礎設施的規劃,能不能跟新能源汽車的發展趨勢相契合?選址布局能不能更加精準地覆蓋到一些還沒有覆蓋到的區域?這些都可以在充電基礎設施的規劃里面實現。”

專家還建議,對于一些公共類建筑,沒有必要一次性將充電樁安裝到位,可以在建設的時候預留相關的配置條件,日后確需配置了,再行建設,這樣可以避免資源浪費。

此外,充電樁使用矛盾比較突出的,還有一個區域就是老舊小區。《報告》也提出建議:共享合作,老舊更新,借力周邊錯峰資源,盤活存量供給潛能。

冉江宇說:“老舊小區的話,《報告》想呼吁這么一種觀點——在老舊小區里面不要采取‘隨車配樁’模式,而是向‘公用樁的統配’以及‘私樁共享’模式轉變。讓它們之間能夠共享閑置的私樁資源,通過這樣的模式,可能不需要建那么多樁,就可以滿足當下的充電訴求。”

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條