根據國家發改委《清潔能源發電第三方跟蹤評估工作方案》相關要求,由甘肅工信委牽頭成立評估小組,組織中國電科院對迎峰度夏期間甘肅新能源發電調度進行跟蹤評估,通過生產模擬仿真方式開展了新能源消納影響因素分析和消納措施效果量化評估,研究提出了緩解新能源發電受限的相關建議,形成了評估報告。

“雙升”“雙降”成績的取得,得益于以下幾個方面:一是甘肅電網堅持新能源優先調度原則。在制定年(月)度發電量計劃時,按照省工信委制定的電力電量平衡原則以及優先發電制度,為新能源留出足夠的電量空間;在日前計劃安排過程中,結合風電功率預測和電網負荷預測,合理安排電網備用容量,動態調整常規電源機組組合,優先安排新能源發電;在實時調度運行中,依托風電AGC系統實時優化調整風電出力,發電空間增大時優先上調新能源發電出力,發電空間減小時優先調減火電、水電至最低技術出力。二是1至8月甘肅省全社會用電量同比增長8.36%,最大負荷1291萬千瓦、同比增長5.5%。三是新能源發電裝機增速放緩。2014至2016年,甘肅新能源裝機分別新增392萬千瓦、337萬千瓦、205萬千瓦,2017年1月至8月新增100萬千瓦。四是開展了新能源省間互濟置換及跨區現貨交易。五是祁韶直流于2017年7月正式投運,新能源跨區外送能力顯著增強。六是備用容量實現西北電網共享。

甘肅作為全國重點新能源戰略規劃建設基地之一,其省內消納新能源空間有限,要進一步緩解甘肅新能源發電受限,必須從國家層面協調甘肅新能源在全國更大范圍內消納。

一是要充分利用西北外送電所有通道,增大新能源跨區外送電比例。建議從國家層面研究并明確提高銀東直流、靈紹直流等跨區外送電中新能源占比;或從國家層面下決心重新定位規劃、在建和已建輸電通道功能,將“點對網”變為“網對網”,做到外送通道共享共用,充分發揮其跨區外送西北新能源的作用,有效緩解甘肅棄風限電壓力。

二是充分發揮新投運的祁韶直流通道跨區輸電能力。研究新能源發電支撐特高壓直流技術方案,強化送端電網強度。加強特高壓直流受端電網結構,提高穩定限額。同時,研究并擴大受端消納范圍,完善消納機制,實現“送得出”“落得下”“消得了”,切實發揮祁韶直流通道作用。

三是充分挖掘西北電網整體消納新能源潛力。繼續實施備用容量共享和省間互濟,完善跨省調峰輔助服務和發電權交易機制。同時,明確西北區域統一調度、統一消納新能源;對于新能源消納,在市場和技術兩方面均不設“省間壁壘”,并盡快研究和建立西北區域新能源跨省電力直接交易平臺和機制。

從甘肅省層面而言,須采取以下重點措施,以促進新能源省內消納、緩解棄風(光)限電。

一是嚴格執行有關電源規劃建設項目監測預警機制,停建、緩建有關電源項目建設。甘肅被列入煤電規劃建設風險紅色預警、風電投資監測紅色預警、光伏電站開發紅色預警區域。為此,甘肅省應嚴格執行國家對預警地區停建、緩建、限建有關電源項目建設規定,把通過“剎車”控制裝機規模增速做為有效緩解電力過剩和棄風(光)限電情況重要措施之一。

二是建立自備電廠參與調峰制度,提高省內系統調峰能力。結合自備電廠規范建設和運行的專項治理工作,盡快研究出臺自備電廠參與調峰制度,將自備電廠納入調峰機組范圍,在當地負荷低谷期降低自備電廠發電出力,在負荷高峰期組織等量自備電廠電量上網,同時確保自備電廠調峰等量置換電量不增加其用電成本。

三是開展燃煤發電機組靈活性改造試點。通過完善調峰輔助服務補償標準、開展調峰服務市場化交易等措施,推動做為風電基地配套調峰電源的常樂電廠以及其他煤電機組開展靈活性改造試點,提高區域電力系統調節的靈活性,充分挖掘本地區系統調峰能力,促進新能源消納。

四是共擔“降成本”責任,共享“促增長”成果。鑒于甘肅以原材料為主的工業結構明顯偏重,工業發展對電力的依賴程度高,電力消納對工業發展的依附程度也高,“用不起電”和“發不出電”矛盾突出以及省內發電量占優先發電量近100%的實際情況,圍繞“建機制”和“降成本”兩個目標,按照“不設禁區”的原則,引導省內水電、新能源以“價格接受者”身份與煤電企業共同參與電力市場化交易,緩解煤電企業壓力,防止用電下滑、促進負荷增長,實現“降成本”責任共擔、“促增長”成果共享的協調發展局面。

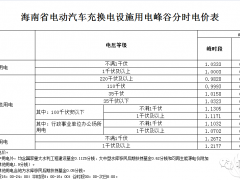

五是建立有利于清潔供暖等電能替代工程的價格機制。按照《關于北方地區清潔供暖價格政策的意見》要求,通過擴大市場化交易、完善峰谷價格、實施谷段輸配電價和財政支持政策等手段,促進清潔供暖等電能替代工程的加快實現和新能源的就地消納。

六是積極推進電力現貨市場建設試點工作。以電力現貨市場建設試點工作為契機,抓緊推進甘肅現代電力市場體系建設。抓緊制訂《甘肅省電力現貨市場建設試點方案》、《甘肅省電力市場運營規則》,建設和完善技術支持系統。將現貨市場建設與完善電力中長期交易緊密結合起來,力爭早日具備現貨市場交易試運行條件。充分發揮市場在電力資源配置中的決定性作用,促進清潔能源優先發電和消納;促進煤電靈活性改造,充分挖掘系統調峰調節調頻能力;引導用戶合理用電和需求側優化用電負荷特性,實現負荷移峰填谷;促進清潔替代和電能替代等。

相關閱讀

甘肅新能源過剩現象持續緩解

甘肅省作為全國開發新能源資源條件好、起步早的地區之一,已成為全國重要的新能源基地,河西走廊被賦予了 “陸上三峽”的美譽,為全球矚目。

但是,在新能源開發規模不斷擴大的同時,新能源裝機增長與用電消納之間的反差不斷加大,使得新能源消納這一世界性難題在甘肅顯得尤為突出。

為解決新能源“窩電”問題,國網甘肅省電力公司積極探索市場手段,堅持 “內調”“外送”雙管齊下,全力破解新能源消納難題。數據顯示,截至今年8月底,甘肅全省棄風、棄光率比去年同期分別降低10.35%、9.55%。新能源棄風棄光現象得到大幅緩解。

“希望工程”成為新能源外送主力軍

“沒有統籌的外送計劃,如何消納沒有明確的分配指標?省內消納不了,省外送不出去。”甘肅省電力公司調控中心主任行舟一語道出目前甘肅新能源消納的癥結所在。

受制于本省羸弱的消納能力,外送幾乎是甘肅加大新能源消納的唯一途徑。為實現甘肅風電、光電、煤電的大規模開發、打捆外送和大范圍優化配置,推動甘肅資源優勢轉化為發展優勢,構建西電東送大動脈的酒泉—湖南±800千伏特高壓工程應運而生。

6月27日,總投資達262億元、額定輸電能力800萬千瓦的酒泉—湖南±800千伏特高壓直流輸電工程全線帶電投運。酒湖工程1小時能傳輸800萬千瓦時電量,目前一年可向湖南傳輸電量400億千瓦時,構建起外電入湘的“直通車”,年輸送電量相當于6個長沙電廠的年發電量,可滿足湖南1/4的用電需求。工程投運兩個多月以來,已累計外送電量23億千瓦時,其中新能源消納約占40%。

作為我國首條大規模清潔能源特高壓輸電工程,酒湖特高壓是甘肅新能源外送的“希望工程”,其外送消納的作用正在逐步顯現。據行舟介紹,由于全省用電負荷已開始止跌上揚,預計在全省新能源裝機規模保持2000萬千瓦的情況下,到2019年可以將棄風棄光率控制到20%左右,到2020年可以控制到5%以內。

發展電能替代培育消納市場

“解決新能源消納問題,不僅要靠特高壓線路送出,還要盼著全省經濟復蘇,推廣電能替代就地消納。”行舟的看法與甘肅省發展改革委一致。《甘肅省可再生能源就近消納方案》中明確:“要完善可再生能源市場機制、促進省內電能替代,為后續全省可再生能源的健康有序發展奠定基礎。”

甘肅省電力公司早在2014年年底就在金昌開展新能源就地消納試點。金昌市政府為電鍋爐、電采暖等電能替代項目搭建了供需平臺,選擇甘肅金泰電力有限公司這一全省最大的光伏電廠和5家電鍋爐企業及電采暖小區用戶建立了點對點消納模式,金泰公司由此一年增發電量628萬千瓦時。

前期成功試點為新能源消納找到了一個出口。在此基礎上,甘肅省電力公司進一步推進新能源與自備電廠發電權替代交易,同時積極推進大用戶直購電交易,在保證電網安全穩定運行及新能源優先消納的前提下,開展大用戶直購電工作,助推全省用電及工業經濟的增長。

今年以來,甘肅省電力公司結合省內產業結構特點,重點實施了燃煤自備電廠替代、城市集中供暖替代等有巨大潛力的替代項目建設,總結推廣通過“大用戶直購電+峰谷電”等方式支持新能源清潔供暖工程,逐步淘汰地級以上城市建成的燃煤小鍋爐,同時在鐵路、城市軌道交通、汽車等交通運輸領域,以及建筑領域、工業領域、家居生活領域加快推進電能替代,提高電能消耗占比。今年上半年,該公司通過實施電能替代工程增加售電量28.26億千瓦時。

新能源發展還在路上

根據 《甘肅省可再生能源就近消納方案》展望,到2020年,甘肅可再生能源裝機占電源總裝機比例接近60%,新能源發電量占全社會用電量比例超過30%,新能源棄風棄光問題將得到有效解決,并建成兼具甘肅特色和示范引領作用的全國新能源綜合示范區。

前景美好,但要實現上述目標,尤其是徹底解決“棄風棄光”問題,目前看來依然困難重重。由于網架支撐薄弱,以及風機高壓耐受能力不足等一些技術問題的制約,酒湖直流投運后的送端最大輸送能力僅為300萬千瓦,遠未達到額定輸送能力。由于新能源消納所涉及的系統性問題尚未得到根本性解決,產業政策、市場機制、技術措施等環節措施尚未完全到位,新能源的消納也將成為一項長期的根本任務。

令人欣喜的是,自2016年下半年以來,隨著酒湖工程的順利投運,甘肅新能源“窩電”現象已得到初步緩解。此外,電力需求回暖、煤電成本攀高等也助推了風、光能源的消納。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條